«Дырка» в правах и другие страхи водителей СССР: как ГАИ следила за порядком на дорогах

Дороги в СССР были отдельным миром со своими правилами. Контроль за соблюдением ПДД начинался с милиционера и жезла, а позже дошёл до первых радаров. Нарушителей же ждала отлаженная система наказаний, главным символом которой была знаменитая «дырка» в правах. Это история о том, как в Советском Союзе боролись за порядок на дорогах.

Рождение ГАИ: от постового с жезлом к народным дружинам

Контроль за дорожным порядком в СССР оформился в централизованную систему 3 июля 1936 года, когда официальным постановлением была создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ). В фокусе её внимания изначально находились не столько скоростной режим, сколько более насущные проблемы — борьба с аварийностью и хищениями дефицитного горючего. Небольшой штат первых инспекторов выполнял свою работу с помощью базовых инструментов — жезла и свистка.

Качественный скачок в развитии службы произошел два десятилетия спустя, в 1956 году, с формированием в Москве Отдельного полка дорожно-патрульной службы. Это было уже специализированное подразделение, задачей которого стало систематическое патрулирование магистралей. Однако огромные территории страны делали задачу тотального контроля невыполнимой силами одних профессионалов.

Решение было найдено в привлечении широких народных масс. С 1959 года надзор за порядком на дорогах стал поистине всенародным делом — на помощь ГАИ пришли добровольные народные дружины (ДНД). Отличавшиеся красными повязками на рукаве дружинники получили официальные полномочия: они могли останавливать нарушителей и составлять на них протоколы. Это превратило систему дорожного надзора в действительно массовую.

К 1980-м годам, на фоне стремительной автомобилизации страны, численность самой ГАИ выросла до десятков тысяч сотрудников. Круг их обязанностей расширился: инспекторы не только несли патрульную службу, но и вели профилактическую работу с водителями, а также занимались полноценным расследованием дорожно-транспортных происшествий.

Правила дорожного движения: от первых стандартов до единого образца

Первые правила движения по дорогам Советского Союза были введены в 1940 году, но настоящая унификация наступила значительно позже. Переломным моментом стало принятие в 1961 году первых единых для всей страны Правил дорожного движения. Именно этот документ закрепил большинство привычных сегодня норм, таких как приоритет движения с соблюдением принципа «помеха справа», безусловное требование пропускать пешеходов на переходах и четкое определение обгона.

Дальнейшая серьёзная реформа ПДД произошла в 1968 году после присоединения СССР к Венской конвенции о дорожном движении. Правила были существенно переработаны для приведения их в соответствие с международными стандартами, что было особенно актуально в условиях роста числа иностранных туристов и советских граждан, выезжающих за рубеж (преимущественно в страны соцлагеря, конечно же) на своих автомобилях.

Как в СССР становились водителями

Путь к рулю автомобиля в Советском Союзе был долгим и основательным. Его история началась не с создания ГАИ, а значительно раньше — еще в дореволюционной России. После присоединения к международной «Конвенции о передвижении автомобилей» в 1909 году в империи появился первый стандартный водительский документ.

Революция внесла свои коррективы: в 1923 году новое правительство утвердило «Свидетельство на право управления экипажем» с тремя категориями. Чтобы получить высшую из них, требовались не только шесть лет стажа, но и умение самостоятельно починить машину. Однако эти удостоверения, выдававшиеся местными властями, не имели единого образца. Из-за этого права, полученные в одном городе, могли оказаться недействительными в другом.

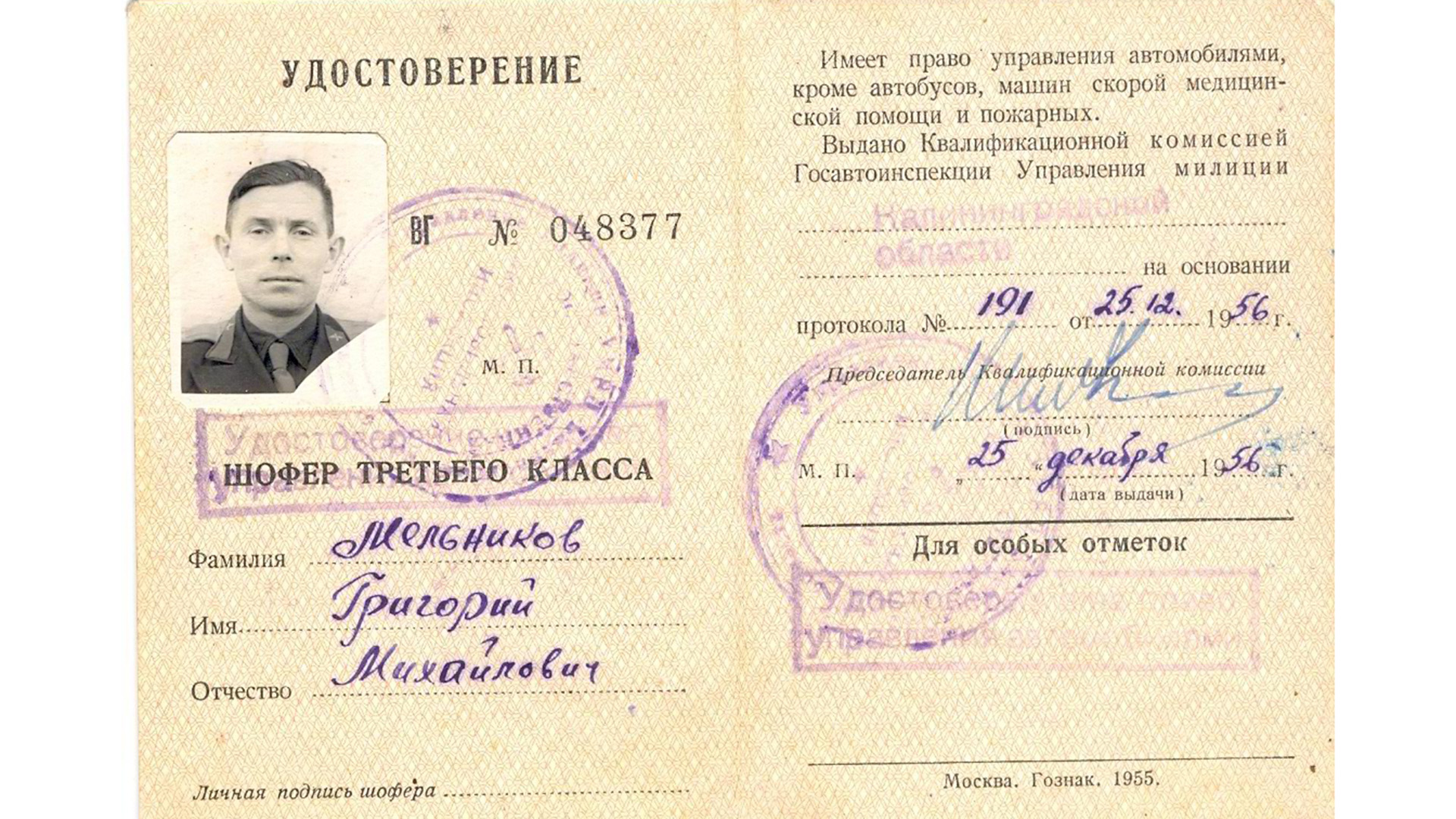

Ситуация кардинально изменилась в 1936 году. С созданием Государственной автомобильной инспекции все вопросы, связанные с выдачей водительских документов, перешли в ведение органов внутренних дел. Именно тогда и появилось знаменитое «удостоверение шофёра» единого образца, действительное на всей территории страны. Это событие стало точкой отсчёта для истории общенациональных водительских прав в СССР.

Получить заветную «корочку» было непросто. Будущий водитель обязан был пройти серьёзную подготовку в учебно-курсовом комбинате или в школах ДОСААФ. Учебная программа была комплексной: будущих шофёров учили не только правилам и навыкам вождения, но и досконально знакомили с техническим устройством автомобиля. Выпускник должен был уметь самостоятельно диагностировать и устранять поломки — эта традиция шла ещё от высших категорий дореволюционных свидетельств.

За теорией и практикой следовал суровый экзамен в ГАИ, состоявший из двух этапов: «площадки» и поездки по городу. Инспекторы подходили к проверке с присущей той эпохе строгостью, и далеко не каждый кандидат проходил испытание с первой попытки.

С развитием международных связей система продолжала меняться. После присоединения к Женевской конвенции в 1968 году у советских водителей появилось удостоверение международного образца. А в 1970-х годах была введена привычная нам система из пяти категорий транспортных средств. При этом для управления мопедом с двигателем до 50 «кубиков» права не требовались вовсе, что и породило феномен целого поколения подростков на «Карпатах» и «Ригах».

Система наказаний: рубль, «прокол» и лишение

Денежные штрафы в СССР по современным меркам были достаточно высокими. Если в 1930-е годы нарушение могло стоить 10–25 дореформенных рублей, то к 1980-м стандартное наказание за превышение скорости или проезд на красный свет составляло 10 рублей. Для понимания масштаба: средняя месячная зарплата в то время колебалась в районе 100–150 рублей. Более серьёзные проступки, например управление в состоянии алкогольного опьянения, карались штрафом до 100 рублей.

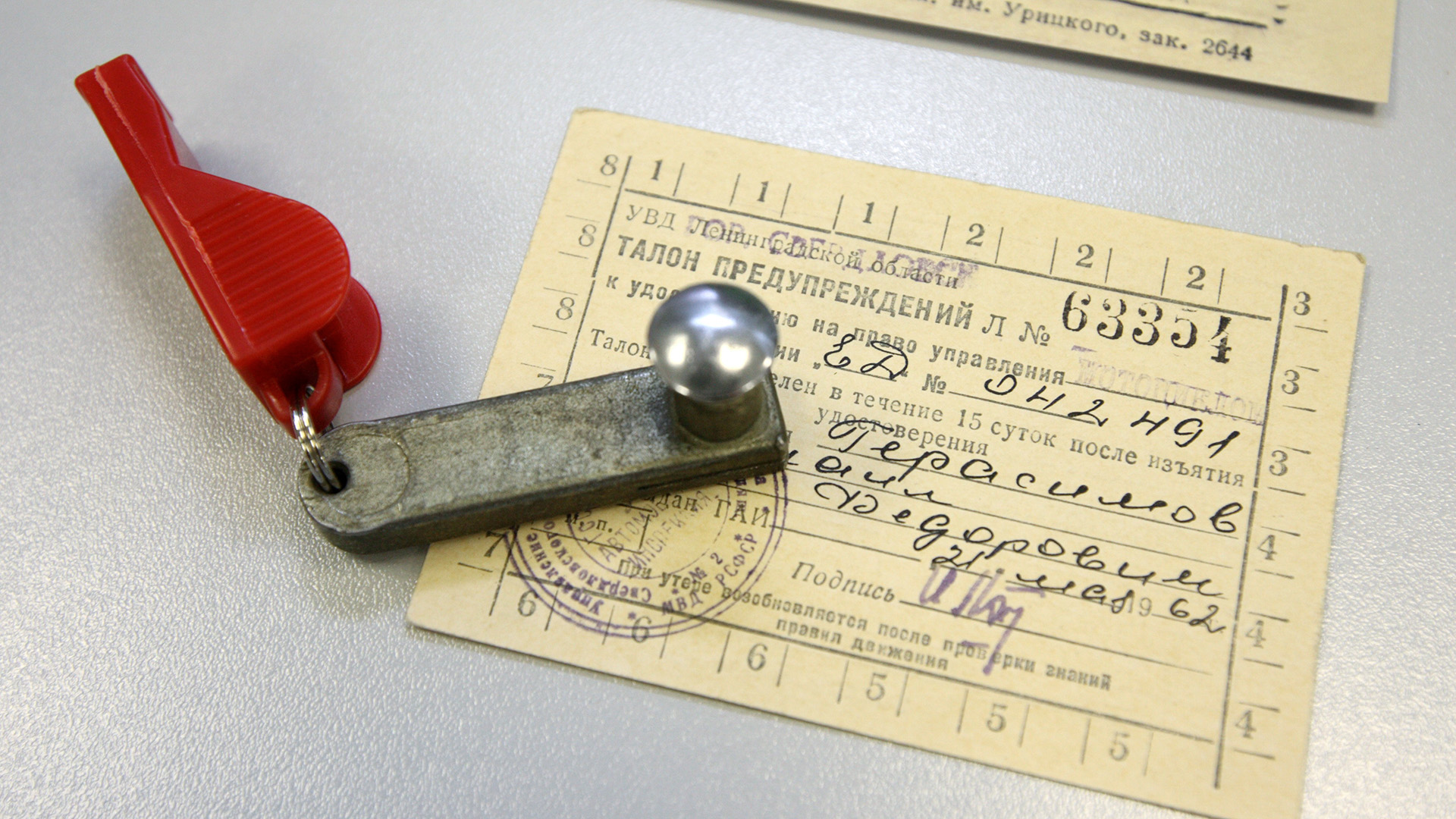

Однако гораздо более действенным и неприятным для водителя был не денежный штраф, а система учета нарушений, известная как «дырка» или «прокол». Эта система, официально закреплённая в 1960-х годах и просуществовавшая до распада СССР, работала следующим образом. За каждое серьёзное нарушение, такое как выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал или значительное превышение скорости, инспектор не только выписывал штраф, но и с помощью специального дырокола делал отметку в талоне предупреждений, который выдавался вместе с правами. Эта отметка и была той самой «дыркой», служившей суровым предупреждением.

Если водитель получал три таких прокола в течение одного года, его документы передавались в суд. Судья, рассматривая испорченный талон, в подавляющем большинстве случаев выносил решение о лишении водительского удостоверения. Срок лишения мог составлять от трёх месяцев до трёх лет. При этом за особо тяжкие нарушения, такие как вождение в пьяном виде или оставление места дорожно-транспортного происшествия, права могли быть изъяты на длительный срок немедленно, без накопления каких-либо отметок.

Для возврата удостоверения после истечения срока наказания водитель обязан был заново сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. При этом старый талон предупреждений с дырками заменялся на новый. Эта система была мощным сдерживающим фактором, превращая водительские документы не просто в формальность, а в материальное свидетельство репутации автомобилиста.

Методы контроля и задержания: жезл, радар и силовое воздействие

Оснащение советского инспектора ГАИ долгое время было минимальным. Его главными инструментами оставались жезл, свисток и блокнот. Остановить транспортное средство можно было только голосом или жестом. Технический прогресс доходил до дорожной службы медленно: первые стационарные радары для контроля скорости, такие как «Барьер» или «Стрелка», начали появляться лишь в 1970-е годы и были большой редкостью.

При несении службы в обычных условиях инспекторы не имели при себе огнестрельного оружия. Однако, в соответствии с уставом, оно хранилось в патрульных автомобилях и могло быть применено в крайних случаях. Такими случаями считались:

Задержание вооружённых и особо опасных преступников.

Отражение нападения на сотрудника милиции или граждан, когда их жизнь находилась в непосредственной опасности.

Попытка скрыться на угнанном транспортном средстве, если действия водителя создавали явную угрозу для окружающих.

Аналогично применялись и другие силовые методы. Таран или принудительная остановка разрешались только тогда, когда бездействие могло привести к более тяжким последствиям, чем само задержание. Подобные инциденты были большой редкостью, тщательно расследовались и, как правило, не афишировались.

Что касается повседневных нарушителей ПДД, то главным оружием ГАИ была не скорость, а организация. На пути беглеца выставлялись патрули, перекрывались съезды. Если водитель всё же скрывался, в ход запускался административный механизм: по номеру автомобиля устанавливали владельца, которого вскоре вызывали «на ковёр» в отделение ГАИ для строгой воспитательной беседы и сурового наказания, вплоть до лишения прав. Угроза немедленно лишиться водительского удостоверения за попытку скрыться была для большинства автомобилистов более действенной, чем любая погоня.

Было ли строже? Сухой остаток советского контроля

В конечном счёте история советской ГАИ — это история особых отношений между государством и водителем. Водительское удостоверение в эпоху СССР было не просто документом, а материальным свидетельством соблюдения негласного социального договора. Государство предоставляло доступ к роскоши — личному транспорту, — а гражданин обязывался соблюдать правила до мелочей.

Привилегия управления автомобилем уравновешивалась не только денежным штрафом, но и зримой угрозой лишения статуса водителя. Сегодня, когда технологии фиксации нарушений достигли невиданных высот, советский опыт напоминает о простой истине: безопасность на дорогах начинается не с камеры, а с внутренней культуры человека за рулём. И в этом плане «педагогическая» логика ГАИ, при всей её суровости, возможно, имела свой неоспоримый резон.