Запретный плод: кто покупал иномарки в СССР и как их обслуживали

Для советского человека иномарка была не просто транспортным средством. Она была пришельцем из иного мира, символом недосягаемого Запада, предметом роскоши и высшей формой социального отличия. Владение такой машиной, сопряжённое с невероятными трудностями и особым статусом, всегда привлекало всеобщее внимание. Это история о том, как единицы советских граждан могли обладать заветным «чужаком» на четырёх колёсах.

Послереволюционный период: «Рено» для Лилички и наследие НЭПа

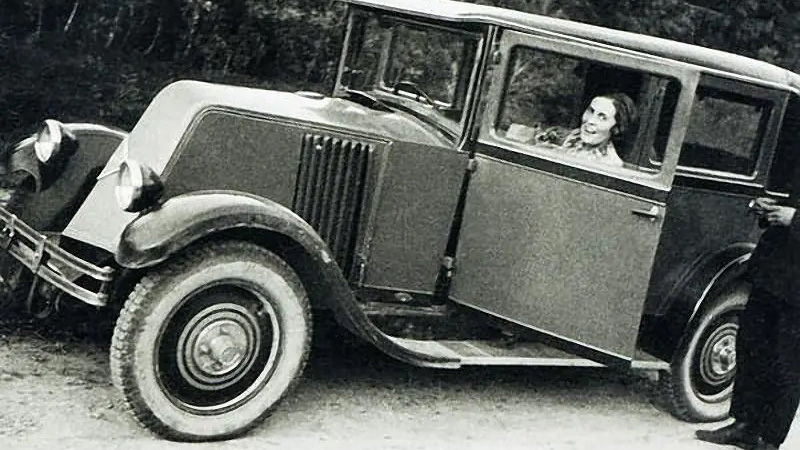

В 1920-е годы частный автомобиль был редчайшим явлением, а иномарка — и вовсе фантастикой. Ярчайшим примером стала история с серым «Рено», который Владимир Маяковский привёз из Парижа в 1929 году в подарок Лиле Брик. Поэт, имевший возможность выезжать за границу, выполнил заказ своей музы, потратив на автомобиль 20 тысяч франков, — астрономическую сумму, сравнимую со стоимостью нескольких московских квартир.

Доставка и растаможка стали отдельной эпопеей: на таможне машину отказывались пропускать, и потребовалось специальное разрешение Народного комиссариата торговли. Этот «Рено» с четырьмя цилиндрами и мощностью шесть лошадиных сил стал объектом скандала и обвинений поэта в «буржуазности», на что он парировал знаменитыми строками: «Что из Парижа привез Рено, А не духи и галстук!». Лиля Брик одной из первых москвичек получила водительские права и лихо разъезжала по столице, хотя и не избежала мелкого ДТП.

30-е годы: закат частного владения и служебные машины

С окончанием НЭПа эра частного владения иномарками для большинства граждан безвозвратно ушла в прошлое. Страна взяла курс на создание собственной автомобильной промышленности, а импортные автомобили стали исключительно прерогативой государства, атрибутом власти и знаком высшего ранга. Их не покупали — их выдавали «в пользование» вместе с должностью или вручали как высшую государственную награду.

Одним из хорошо известных примеров такого «подарка от страны» стал роскошный американский лимузин Packard Super Eight 1937 года, вручённый герою-лётчику Валерию Чкалову за беспрецедентный перелёт через Северный полюс в США. Этот автомобиль был не просто средством передвижения, а зримым символом всенародной славы. При этом, несмотря на статусность, эксплуатация этой машины была далекой от музейной: обладая взрывным характером, Чкалов и его семья активно использовали «Паккард» в повседневной жизни, что, без сомнения, сказалось на его состоянии.

Обслуживание таких авто было отдельной историей и проводилось в хорошо оборудованных гаражах специального назначения — кремлёвском или ведомственных. Здесь лучшие механики поддерживали автомобили в рабочем состоянии, а дефицитные запчасти тайно заказывались через торгпредства за границей. Ни о каких налогах для владельца речи не шло — машина была неотъемлемой привилегией, дарованной государством.

Послевоенные годы: автомобили как военные трофеи

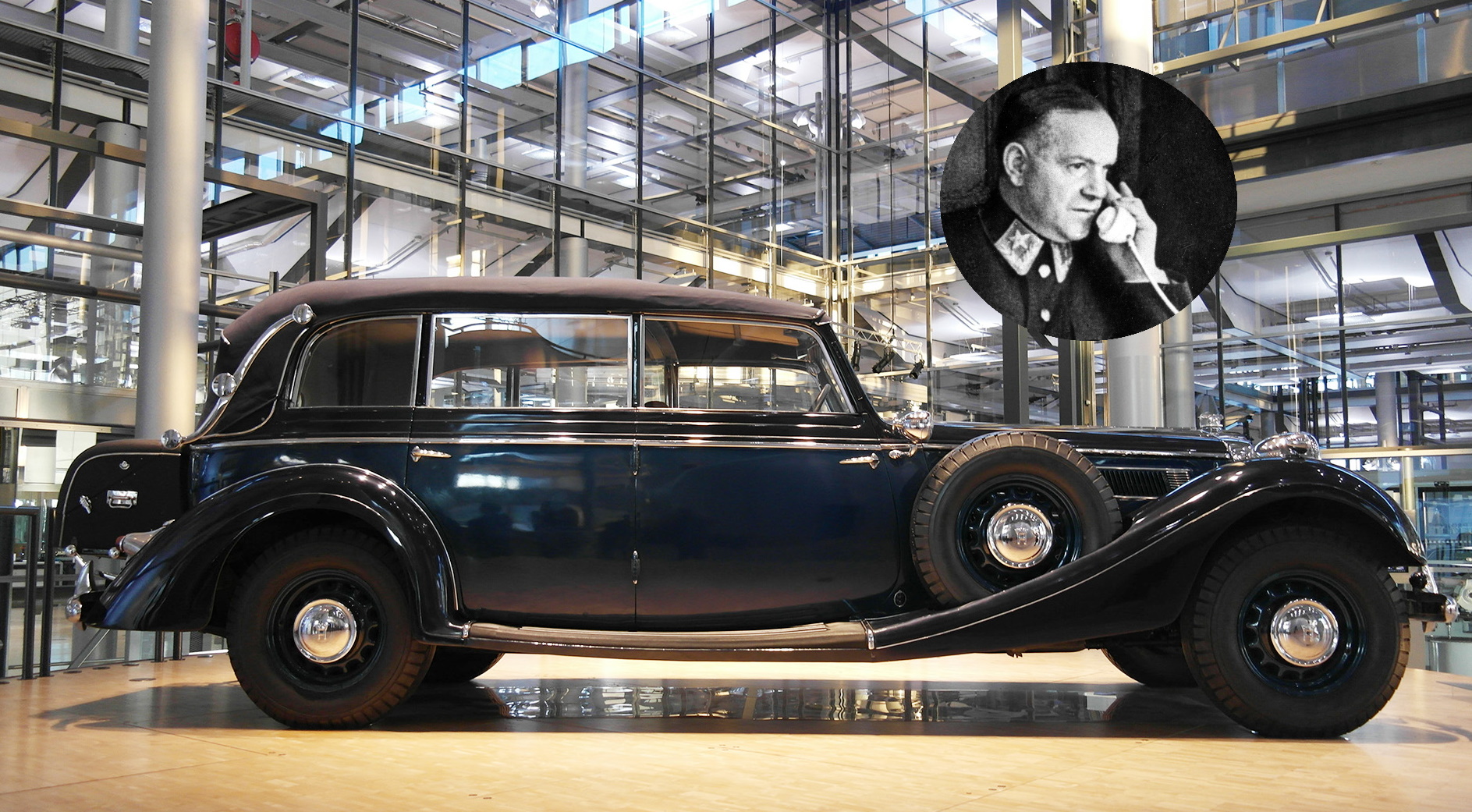

После Великой Отечественной войны в СССР хлынул поток трофейных немецких автомобилей. Это были Opel, Mercedes-Benz, Horch, Audi и Wanderer. Согласно приказу трофейное имущество подлежало сдаче государству, однако высший и средний офицерский состав, имевший большие заслуги, часто получал такие машины в личное пользование в качестве награды.

Маршал Георгий Жуков владел трофейным Horch-951, что впоследствии стало одним из пунктов обвинения в его адрес в рамках «трофейного дела». Такой же роскошный Horch был и у Лидии Руслановой. Финансовая сторона была самой привлекательной — большинство таких авто были трофейными и доставались новым владельцам бесплатно, в то время как даже подержанная «Победа» ГАЗ-М20 на рынке стоила 8–10 тысяч рублей, что было неподъёмной суммой для большинства.

Однако регистрация трофейных машин была сложной и требовала специальных разрешений от военного командования и органов МВД. Да и обслуживание было колоссальной проблемой: запчасти не производятся, документация на немецком языке. Владельцы часто были вынуждены переделывать узлы под советские аналоги или силами депортированных немецких механиков поддерживать машины на ходу.

60–80-е годы: дипломаты, моряки и «звёздные» чеки

С началом хрущёвской оттепели и расширением международных контактов у ограниченного круга граждан вновь появилась возможность владеть иномаркой легально. Это были дипломаты, журналисты, работавшие за рубежом, моряки загранплавания, учёные, долгое время находившиеся в командировках.

Машины приобретались непосредственно за границей либо через сеть магазинов «Берёзка», где товары, включая автомобили, продавались за валюту или специальные сертификаты Внешпосылторга — «чеки». Именно в этот период на улицах крупных городов появились первые Volvo, Renault и Fiat, а владение ими стало признаком принадлежности к творческой или научной элите.

Стоимость иномарки была запредельной на фоне отечественных машин. Если новый «Жигули» ВАЗ-2101 в салоне стоил около 5 500 рублей, а «Волга» ГАЗ-24 — до 16 000 рублей, то подержанный Mercedes или Volvo в «Берёзке» мог обойтись в 8–10 тысяч рублей, но уже в инвалюте или чеках, что для рядового гражданина было непреодолимым барьером.

Для звёзд эстрады и кино иномарка стала таким же атрибутом успеха, как и всесоюзная известность. Ярче всех этот статус олицетворял Владимир Высоцкий. В 1976 году он приобрёл свой первый Mercedes-Benz W116 цвета «голубой металлик», который знала в лицо вся Москва. Позже, в 1979 году, на смену ему пришёл ещё более мощный Mercedes 350 SLC.

Немецкие автомобили стали настоящим культом среди советской богемы. Алла Пугачева разъезжала на практичном Mercedes 230 (W123), а в семье Михалковых иномарки были у обоих: Никита Михалков в 1979 году стал владельцем Mercedes W115, а его отец, Сергей Михалков, в 1982 году приобрёл статусный Mercedes 280S. Театральный режиссёр Георгий Товстоногов до последнего дня был верен своему Mercedes-Benz W123, за рулём которого его и настиг смертельный сердечный приступ. Владельцами «мерседесов» также были Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и Эльдар Рязанов.

Запчасти для этих машин везли из-за границы, а ремонтировали в немногочисленных мастерских, обслуживавших таксопарки или дипломатический корпус.

Поздние советские годы: Mercedes, Volvo и японские диковинки

В брежневскую эпоху и вплоть до распада СССР иномарка оставалась символом статуса для мэтров искусства и цеховиков. Легально купить машину по-прежнему можно было через только через «Берёзку» на валютные гонорары либо приобрести у дипломата и другого лица, работавшего за границей.

Так, в 1985 году Андрей Миронов приобрёл тёмно-серый BMW E28. Годом ранее Юрий Антонов купил шведский Volvo 244. А вот Андрей Макаревич, один из главных автомобильных энтузиастов среди музыкантов, в 1989 году ездил на праворульной Honda Civic, а в 1990 году приобрел в Германии тёмно-синий BMW E30 в кузове купе.

Отдельную нишу занимали праворульные японские иномарки — Toyota Corona, Nissan Laurel, — которые привозили моряки дальнего плавания. Эти машины славились своей надёжностью, хотя их «зеркальная» компоновка создавала неудобства на дорогах.

Заключение

Таким образом, заграничное авто прошло путь от редкого пережитка буржуазного прошлого до символа закрытой привилегии номенклатуры, а затем — до знака успеха для творческой элиты. Каждая такая машина была предметом гордости. Владение ею требовало не только огромных ресурсов, но и особого статуса, связей или удачи, оставаясь для подавляющего большинства советских людей таким же недосягаемым запретным плодом, как и сама заграница.